Wie verbindet man Arduino mit anderen Mikrocontrollern oder Geräten?

Globaler Lieferant elektronischer Komponenten AMPHEO PTY LTD: Umfangreiches Inventar für One-Stop-Shopping. Einfache Anfragen, schnelle, individuelle Lösungen und Angebote.

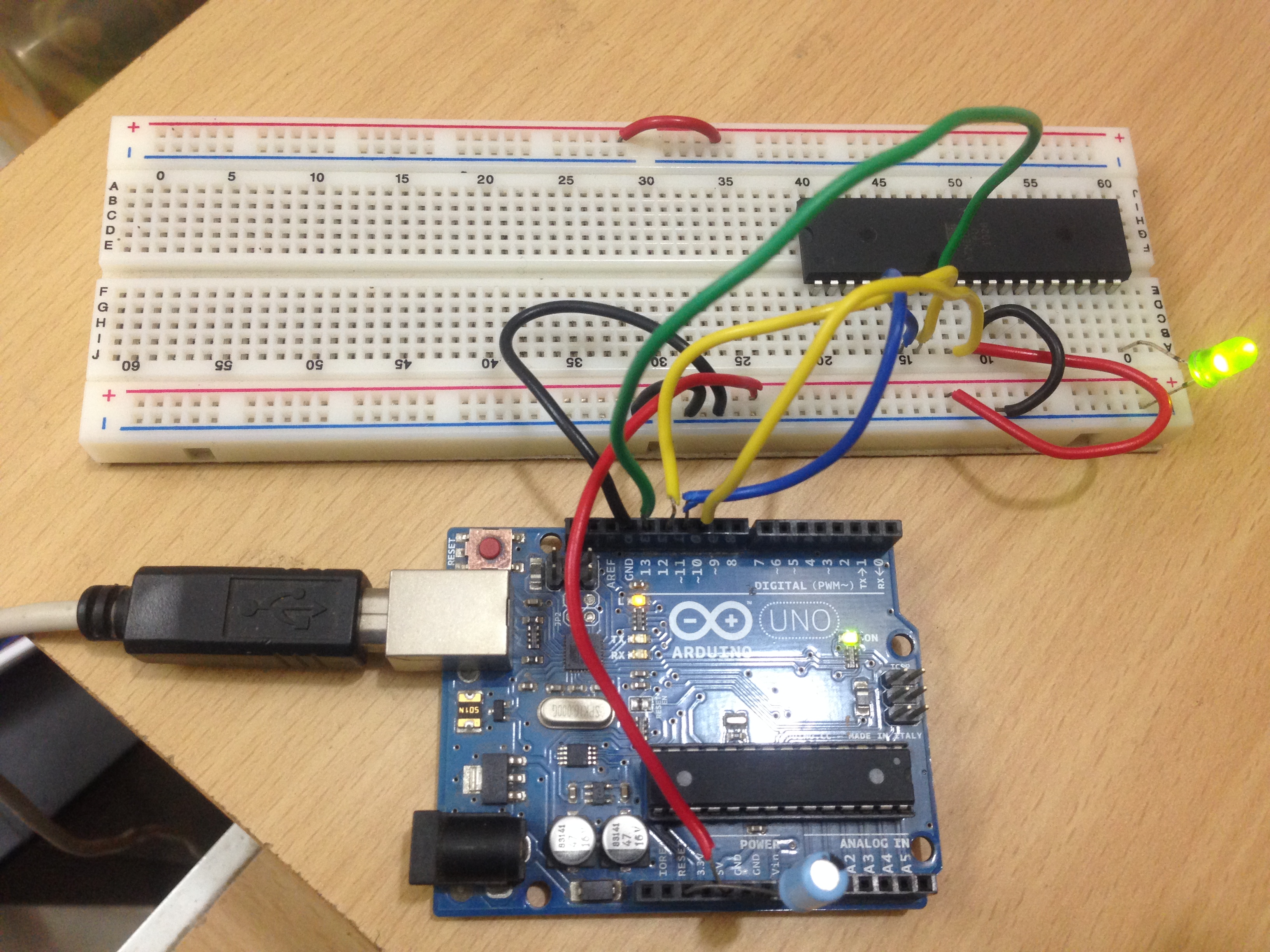

Das Zusammenspiel von Arduino mit anderen Mikrocontrollern (MCUs) oder Geräten hat drei Ebenen: elektrische Kompatibilität → physischer Bus/Protokoll → Anwendungslogik. Hier ist ein kompakter, praxisnaher Leitfaden.

1) Elektrische Grundlagen (nicht überspringen!)

-

Spannungspegel: Viele Arduinos (Arduino UNO/Nano) arbeiten mit 5 V; viele MCUs/Sensoren mit 3,3 V.

-

Pegelwandler verwenden:

-

I²C: PCA9306, BSS138-Typ.

-

SPI/UART/digital: TXS0108E (open-drain-freundlich), einfacher Teiler (auf Arduino-Eingänge), Transistor/MOSFET-Puffer.

-

-

-

Stromgrenzen: Behandle Arduino-GPIOs als ~20 mA pro Pin (weniger ist besser). Relais/Motoren nie direkt treiben — nutze Transistor/MOSFET + Freilaufdiode oder einen Treiber-IC.

-

Masse: GND zwischen Boards verbinden, außer du isolierst bewusst (Optokoppler/Isolatoren, isolierte DC-DC).

-

Schutz: 100–330 Ω in Reihe auf empfindlichen Leitungen, TVS-Dioden bei langen Kabeln, richtige Abschlüsse bei differentiellen Bussen.

2) Übliche Verbindungsarten

A) UART (asynchron, einfaches Peer-to-Peer)

-

Einsatz: Zwei MCUs tauschen Bytes/Strings; auch für RS-232/RS-485 mit Transceiver.

-

Verdrahtung (TTL): Arduino

TX→ anderer MCURX, ArduinoRX← anderer MCUTX, plus GND.-

RS-232: MAX3232 hinzufügen.

-

RS-485 (lange Kabel, Multidrop): MAX485/75176; 120-Ω-Abschluss an den Enden; DE/RE steuern.

-

-

Beispiel (Hardware-UART):

-

RS-485 DE/RE-Steuerung:

B) I²C (zwei Leitungen, adressierbarer Bus)

-

Einsatz: Viele Sensoren/MCUs auf kurzem Leiterplatten-Bus; Master/Slave-Modell.

-

Verdrahtung: SDA, SCL, Pull-ups (typ. 4,7 kΩ) auf Busspannung, gemeinsame Masse. Leitungen kurz halten.

-

Master schreibt/liest:

-

Arduino als I²C-Slave (vor allem AVR-Boards):

Hinweis: Manche Nicht-AVR-Cores haben eingeschränkten/alternativen Slave-Support.

C) SPI (schnell, Master-zentriert)

-

Einsatz: Hochgeschwindigkeits-Peripherie (ADCs, DACs, Displays) oder MCU-zu-MCU mit klarem Master.

-

Verdrahtung: MISO, MOSI, SCK, CS (pro Gerät), GND (+ ggf. Pegelwandlung).

-

Master-Beispiel:

Arduino als SPI-Slave ist möglich, aber board-/core-spezifisch; für MCU-zu-MCU sind UART oder I²C meist einfacher.

D) 1-Wire / GPIO-„Bit-Banging“

-

Einsatz: Sehr einfache Sensoren (DS18B20) oder kundenspezifische Protokolle mit niedriger Geschwindigkeit.

-

Bibliotheken (z. B. OneWire) übernehmen das Timing.

E) Analog & PWM-Brücken

-

Analog in: Fremdgerät gibt 0–5 V (UNO) oder 0–3,3 V (viele andere) aus → Teiler/Puffer nutzen; mit

analogRead()einlesen. -

Arduino als „DAC“: PWM mit R-C filtern (z. B. 10 kΩ + 0,1 µF) und skalieren.

F) Feld-/Industriebusse und höhere Schichten

-

CAN: MCP2515 + TJA1050/TJA1051 (SPI) oder integriertes CAN auf manchen Boards.

-

Modbus RTU (RS-485): MAX485 + Modbus-Bibliothek.

-

USB: USB-Device-Boards (Arduino Leonardo/Micro) emulieren CDC/KB/MIDI; für USB-Host (z. B. Maus) USB-Host-Shield oder Board mit nativem USB-Host.

-

Ethernet/Wi-Fi/BLE: ESP32/ESP8266, W5500 oder Arduino-Ethernet/Wi-Fi-Shields; dann TCP/UDP, MQTT, HTTP, WebSockets sprechen.

3) Protokoll & Framing (robust machen)

-

Frame definieren: Start-Byte(s), Länge, Payload, CRC oder Checksumme.

-

Timeouts & Retries: Nicht-blockierende Reads; mit Teilframes umgehen.

-

Flusskontrolle: Bei schnellen UART-Links CTS/RTS oder App-seitige Acks/Fenster.

-

Adressen: I²C nutzt 7-Bit-Adressen; Kollisionen vermeiden.

4) Schnellwahl Pegelwandler

-

I²C: PCA9306 oder BSS138-Typ (bidirektional, Open-Drain).

-

Push-Pull-GPIO/SPI/UART: TXS0108E/TXB0108 (TXB kann mit Pull-ups zickig sein); einfacher Teiler → Arduino-Eingang; MOSFET/BJT für 3,3→5-V-Treiber.

5) Isolation (wenn Massen nicht verbunden sein sollen)

-

Digital: Optokoppler oder ADuM-Digitalisolatoren (I²C-spezifische Varianten existieren).

-

Versorgung: Isolierter DC-DC, um die Gegenseite zu speisen.

-

RS-485/CAN: In rauer/weiter Umgebung isolierte Transceiver bevorzugen.

6) Debug-Checkliste

-

Logikanalysator oder Oszi: Spannungen, Flanken, Pull-ups und Timing prüfen.

-

Doppelt checken: Baudrate, I²C-Pull-ups, SPI-Modus (CPOL/CPHA), CS-Polarität.

-

Langsam starten: Bus-Geschwindigkeit reduzieren (

Wire.setClock(100000), langsameres SPI, geringere UART-Baudrate), dann steigern. -

Loopback auf jeder Seite separat testen; dann verbinden.

Schnellwahl-Matrix

-

Kurz & simpel MCU↔MCU: UART (TTL)

-

Mehrere Bausteine auf kurzem Bus: I²C

-

Hochgeschwindigkeits-Peripherie, ein Master: SPI

-

Lange Leitung / Störumgebung / viele Knoten: RS-485 (+ Modbus) oder CAN

-

PC/Phone/Cloud: USB-CDC, Wi-Fi/Ethernet (HTTP/MQTT), BLE-GATT

Verwandte Artikel

- ·Was ist die Rolle der DSP in Machine-Learning- und KI-Anwendungen?

- ·Die Anwendung von Sensoren in Smart Homes

- ·Welcher Mikrocontroller ist am besten, um Motorsprung zu steuern?

- ·Wie verbindet man einen Arduino mit Bluetooth-Modulen?

- ·Welche Sprache ist am besten für Robotik, IoT, KI, Spiele oder Web-Apps?

- ·Welche sind die zehn am häufigsten verwendeten Sensoren für das industrielle IoT?

- ·Wie nutzt man Arduino für IoT-Anwendungen?

- ·STM32 + LoRa Drahtloses Sensornetzwerk (WSN) — Komplettes Design

- ·Wie erstelle ich ein physisches Mikrocontrollerprojekt mit nuller Grundlage?